キッチン・サイエンス 色の変わるドーナツ

手作り顕微鏡

- 2013年02月17日

- サイエンス

ビー玉顕微鏡

手作りで顕微鏡を作りましょう。かなりの精度です。

クリックしてみてね。茶色の印刷面がきれいな模様で見えますよ。

クリアーなビー玉が顕微鏡に変身するよ。

ちょっと離れるとこんなに見えます。ビー玉の大きさで、倍率は変わるよ。

ビー玉を大きくすると、ほら、3と4を比べてね

レンズ1個の単式顕微鏡です。

ビー玉は小さい方が倍率が高いよ。

作り方

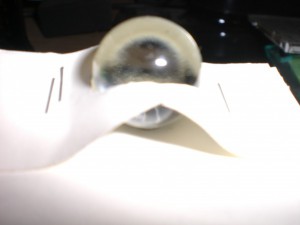

1 名刺または名刺大の大きさの紙を半分におり、両方に穴あけパンチで

穴をあけます。

2 片方の穴を大きくします。ビー玉の大きさよりやや小さいくらいです。

3 ビー玉が穴の中心になるように置き、ホッチキスで留めます。

一口メモ![]()

レーウェンフックという人が考案した顕微鏡です。

彼は生涯500もの顕微鏡を作ったそうです。

小さなガラス玉を使うともっと倍率が上がり

200倍くらいまでになります。

]

変形ぶんぶんゴマ

- 2013年01月31日

- サイエンス

ビューーンビューーン!不思議音がするよ!

昔ながらのぶんぶんゴマを厚紙で変形してみました。

大きなボタンととこ糸でできます。

くるくる回したあとで、左右両方に糸を引いてね。

独特の音がします。

ぶんぶんゴマもびゅんびゅんゴマも、あっという間にできるよ!

いろいろ工夫して、音の変化を楽しんでね!

びゅんびゅんゴマは色の変化も楽しめます。

材料と作り方

材料

5センチ角の正方形の厚紙

タコ糸 80センチ

マジック(または、サインペン)好きな色2色以上

きり、または目打ち(穴をあけるため)

作り方

1厚紙に色をぬる。

2きりで厚紙の中央に穴を2つあける。

3たこ糸を片方から通し、戻ってくるようにとおし、結ぶ。

4厚紙に1センチ間隔で、7ミリの切り込みを入れ

たがいちがいに折る。

完成!

色を塗らぬらなくても、音は楽しめるよ!

遊び方

出来たら両手で糸を持ち、軽く10階から20回くらい

はさんだ厚紙を回してね。タコ糸を外に向かって引きコマを回転させます。

少し引いたら、内側にゆるめます。そしてまたひきます。

コマが動き続き、不思議な音も響き続くよ!

一口メモ![]()

ぶんぶんゴマは、江戸時代に流行ったおもちゃです。

古くは、竹で作られたそうです。強風が松林を抜けて

いくような音を発することから、《松風独楽》と呼ば

れて いたそうです。

音がするのは、回転しているものが空気を振動させて

要るからです。動いている物体が、ずっと動いていよ

うとする「慣性の法則」を利用しています。

これは、ぶんぶんゴマです。

ふしぎなコマ

- 2013年01月17日

- サイエンス

アラ不思議・・・・・なんで色がでてくるの?!

白黒のコマが回るとカラーに?!

回すと、

えっ?色が出てきたよ。

- 緑色がきれいだな

白黒のはずが、回すと色が出てきます。

緑色以外に、オレンジや赤、紫などが・・・。

写真にうつせるi色は限られていますが

いろいろ試してみてね。

つくりかた

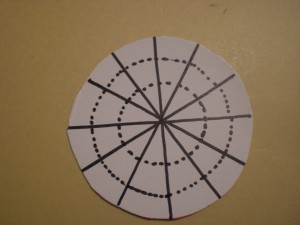

白い厚めの紙に直径8センチの円を書き、

切り抜きます。

次のような模様を書いて、規則正しく黒く色を塗り

中心にようじをさします。

できあがり!

模様によって見える色が違うよ!

こんな模様はいかが?自分のオリジナルをつくってね!

一口メモ![]()

あたる光や回す方向で色が変わるよ。

写真は蛍光灯の下のものです。

乱発!紙コップロケット

- LINK

- ・日本成人病予防協会

- ・入間市青少年活動センター

- ・親業訓練協会

- PROFILE

- 金本佐紀子

- とにかく親子でサイエンス 代表

京都大学農学部卒(農業学士)。

香川大学付属中学校勤務を経て埼玉県公立中学校にて32年間教鞭をとる。2011年退職。 - 日本女子大学家政学研究科通信教育課程家政学専攻(学校教育領域)修了(家政学修士)。

日本女子大学教職教育開発センター客員研究員。

東京女学館大学専任講師。

- [ 現職 ]

» 多摩大学専任講師

- [ 社会貢献 ]

» 埼玉県ネットアドバイザー(2010年~2014年)

» 入間市健康福祉センター運営委員(2011年~2015年)

- [ 資格 ]

» 健康管理士 一般指導員

» 親業訓練協会インストラクター

- [ 所属学会 ]

» 日本教育制度学会

» 日本スクール・コンプライアンス学会

» 日本理科教育学会